L’OURS, par Nyckie Alause

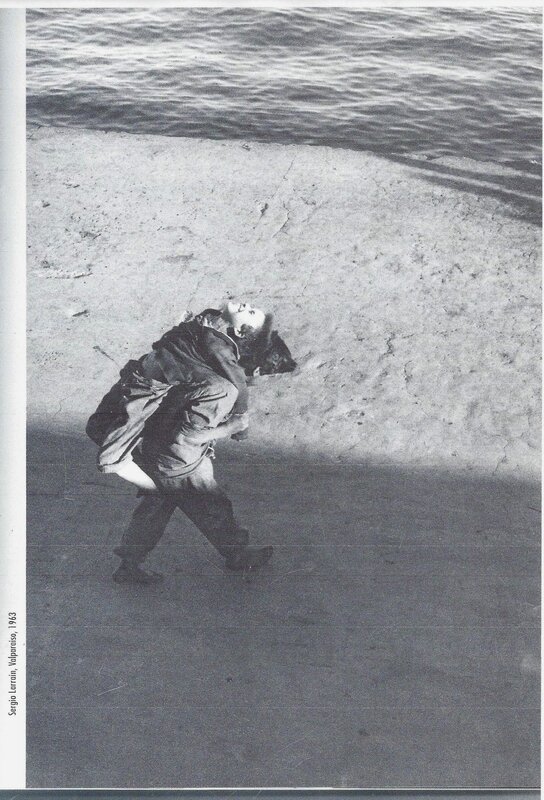

photo de Sergio Larrain, "Valparaiso" a inspiré à Nyckie ce texte très plaisant. Joyeuses fêtes!

Les deux hommes marchent sur la grève depuis longtemps, depuis très loin, depuis disons, l’horizon. Par instant ils disparaissent masqués par les embruns des rouleaux qui s’écrasent sur les épis noirs désertés des pêcheurs habituels. Si je les aperçois, par intermittence, c’est parce que le vent s’obstine à m’envoyer mon foulard, mes cheveux et du sable dans les yeux. Quand je me retourne, pour échapper à son emprise, le soleil sèche instantanément mon visage, dénoue l’étoffe du foulard, démêle ma chevelure.

La terrasse est inhabituellement libre. Les chaises inoccupées sont relevées et attachées contre les tables surmontées de parasols en berne dans leur étui noir. Je me suis installée à la dernière table, la plus proche de la barrière, la plus éloignée du monde et du bruit de cette musique qui s’échappe du café à chaque ouverture de porte. Est-ce du bruit ou de la musique ? Au premier mouvement de la porte le brouhaha des conversations se précipite pour prendre le pas sur les notes qui peinent à se faufiler dans l’entrebâillement. L’espace réduit de l’ouverture engendre comme une pression sonore qui ne se relâche qu’au passage du serveur cramponné à son plateau pour ne pas être emporté par la bulle sonore qui éclate et se délite dans l’air mouvant.

Je suis assise. Je me tourne face au vent, je me retourne face à la mer. C’est dans ce mouvement rotatif que je les aperçois pour la première fois, mais je ne m’attarde pas encore à cette image. Ce ne sont que deux hommes au loin qui marchent. Le serveur vient me voir et ses yeux sont rapidement recouverts par ses cheveux que le vent tente d’arracher de sa tête qu’il baisse ; on voit qu’il a l’habitude de cette situation car il tourne son visage de quelques degrés et me demande en biais, un œil découvert, ce que je désire. Et bêtement je demande un thé au lait.

— Que désirez-vous, Madame ?

Ce que je désire, je ne vais pas le dire à cet inconnu, même si ses cheveux long, ses vêtements ajustés, ses mains soignées me font penser au héros de mon enfance, capitaine Flam ou, c’est plutôt cela, Albator, avec sa mèche noire qu’un vent astral colle sur son visage. L’empreinte des héros depuis s’est diluée et celui que j’attends — et qui ne viendra peut-être pas — ne s’est pas souvent comporté en héros. Il doit penser que je n’ai pas besoin d’être sauvée, que je ne suis pas en péril…

A la quatrième ouverture/fermeture de la porte du café, l’effet sonore s’étant reproduit à chaque fois, le mot me revient « effet doppler ». Le son modifié par la vitesse. Non c’est plutôt sa perception qui en est modifiée et même plutôt la mienne. Quand je regarde les quelques couples, qui sont installés sur la terrasse, je vois bien qu’ils ne se sont rendu compte de rien. Non plus de la présence des hommes qui marchent sur la plage.

Ils se sont installés, chacun de manière identique : l’homme sous le vent, la femme lui faisant face, contre le vent. Pourtant l’un des trois couples est composé d’un homme aux cheveux longs attachés en catogan et d’une femme grande et belle à la tête rasée.

Moi, qui suis seule, j’ai adopté une position intermédiaire qui me permet de voir tantôt le soleil, tantôt ce couple qui marche sans jamais se rapprocher. Si l’homme que j’attends finit par arriver, je ne sais pas où il pourra choisir de s’asseoir. Pour boire mon thé au lait, il est plus facile de regarder le soleil. les reflets et les irisations du lait dans le breuvage prennent ainsi une autonomie relative et ne sont pas troublés par les pointes de mes cheveux qui viendraient tremper dans le breuvage. A petites lampées, en me permettant, je suis seule, un léger bruit d’aspiration, je vais jusqu’au fond de la tasse. Des quelques traces brunes qui dessinent des motifs sur la porcelaine, je ne peux rien déduire. Mon avenir reste inconnu.

Je pourrais regarder ma montre, sortir mon téléphone pour voir si un message qui n’y était pas tout à l’heure serait subrepticement apparu, tapoter le guéridon de quelques coups d’ongles agacés et nerveux, tenter de domestiquer mes cheveux en les coinçant dans le long foulard de soie qui glisse comme une anguille. Mais je ne le fais pas. Disons que je ne le fais plus car tout cela, depuis que je suis arrivée, je l’ai déjà fait. Au moins deux ou trois fois. Enfin, trois fois.

Il vaut mieux que je surveille l’approche des hommes qui marchent. Sont-ce vraiment des hommes ? Ou un couple, ou des femmes… Ou des personnes, des personnages… De ma vigie, la seule chose que je puisse affirmer, c’est qu’ils/elles sont au nombre de deux. Moi, je suis seule et depuis un bon moment je n’ai pas jeté un seul regard vers le parking. Ma seule attention est pour les marcheurs et leur manège.

Pourquoi employer le mot manège, mais parce qu’ils se sont mis à tourner, d’abord sur eux-même puis l’un autour de l’autre, dans une ronde d’autant plus effrénée que, d’ici, elle paraît silencieuse. Pourtant ils se sont rapprochés, il me semble que je pourrai bientôt distinguer leurs visages, au-delà de leurs bouches grand ouvertes et de leurs dents qui brillent comme des crocs. Derrière moi, le hurlement du vent qui se mélange à la musique, au claquement de la porte vitrée et à la chute du plateau dont les verres se brisent m’a obligé à suspendre mon observation. Je rattrape le temps que j’ai perdu à inventer l’histoire des hommes qui marchent en regardant le parking, la montre, le téléphone, le foulard, les cheveux… en une vaine routine.

Je constate avec un certain soulagement que ne n’attends plus. Que je n’attends plus l’homme qui devait peut-être me rejoindre sur la terrasse… J’ai consulté ma messagerie pour la dernière fois. Si cet appareil me sert encore à quelque chose cet après midi ce sera pour cette fonction bien plus magique que la vaine communication, celle d’être le témoin d’un moment magique. Sa mémoire futile va devenir utile en saisissant pour moi l’impression magique du mouvement, de la lumière, de l’humanité immuable et inaltérée.

Mais quand je me retourne, sur le sable humide que frôle sans s’arrêter une brume siliceuse, deux corps gisent, inertes et noirs, mon cœur s’affole. Je fais des gestes avec mes bras comme des sémaphores. J’agite mon téléphone, c’est idiot, quand je pourrais prévenir les secours… Ils ont bougé, un a bougé roulé glissé. J’ai pris un cliché. Il s’est redressé, a levé les bras, comme moi l’instant précédent, et il s’est mis a tourner comme un indien autour d’un brasier, comme un animal sauvage autour de sa proie, comme un mâle danse pour séduire. Le temps s’étire pour l’accomplissement de ce rituel qui a duré plusieurs minutes avant que le second personnage ne se redresse enfin, sur les genoux, dans une attitude d’acceptation ou d’admiration. Si je comptabilise les photos prises de ce moment précis, j’en ai douze. Donc j’en déduis que la danse était longue, ou qu’elle était tellement incompréhensive pour moi que j’ai multiplié les prises de vues dans une tentative de décodage.

Le plus étrange, c’est ce qui est arrivé ensuite.

Mon foulard s’est à nouveau échappé libérant encore une fois mes cheveux. Aussi, les clichés suivants sont troublés par le passage de tout cela devant le minuscule objectif. Le personnage debout s’est placé dos à dos avec le personnage blond, celui qui s’est seulement dressé sur ses genoux. Il a saisi les bras levés et, se penchant en avant, a tiré, tiré très fort, pour charger sur son dos la proie qui s’est laissée faire. Le vent toujours fidèle est parvenu à mêler leurs vêtements en un amalgame verdâtre et gélatineux. Jusqu’à leurs cheveux, les bruns et les blonds, qui ont réussi l’alchimie d’un roux de sauvagine. Ce qui marche vers moi maintenant tient plus de l’animal fantastique que du couple humain que je guettais auparavant. Plus il s’approche, plus cet équipage prends des allures étranges et fantasmagoriques. Le sable qui passe comme raz de marée semble porter le monstre qui glisse plus qu’il ne marche vers moi. Je m’arrache à cette fascination pour me laisser un peu éblouir par le soleil, renvoyer foulard et cheveux à leur place, vite. Le prochain cliché, la photo suivante. Ils sont là, juste sous la terrasse. La proie à la bouche déformée par un rire monumental que le vent ne peut plus chasser. Quant au chasseur courbé sous le poids du garçon/fille blond, l’image montre bien sa nature, sans contestation possible. Il s’agit d’un ours…

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F42%2F78%2F242834%2F132888960_o.jpeg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F41%2F242834%2F132888781_o.jpeg)